人との出会い、物事の出会いがその後の人生に大きくかかわってくるとしたら、私にとって中学2年の出来事はまさに人生の道しるべともいえる。

人との出会い、物事の出会いがその後の人生に大きくかかわってくるとしたら、私にとって中学2年の出来事はまさに人生の道しるべともいえる。

人との出会い、物事の出会いがその後の人生に大きくかかわってくるとしたら、私にとって中学2年の出来事はまさに人生の道しるべともいえる。

人との出会い、物事の出会いがその後の人生に大きくかかわってくるとしたら、私にとって中学2年の出来事はまさに人生の道しるべともいえる。

私は小さい頃ひどいどもりだったので、近所の子にいじめられ何度も泣いた。そんなくやしさがいつも私の胸の中にあったのか、小学校高学年頃「声優になりたい」と校庭の土に大きく書いたことを覚えている。

その私が中学2年の春、3年生を送る予餞会の劇「安寿と厨子王」(山椒太夫より)の主役に選ばれたのである。「舞台でとちったらどうしよう」という不安が先走ったが、その頃にはどもりもあまり気にならなかったので「なんとかなるさ、せっかくのチャンス、やってみよう」と、チャレンジ精神も湧き、安寿役を演じることになった。 もともと感受性の強かった私は、厨子王とふたり人買いにさらわれ、母と生き別れになる悲運な少女の安寿を見事に演じ、観客(当時は親たちも見に来ていた)の涙を誘った。

好評だったこの「安寿と厨子王」を映画化し、名古屋市教育委員会の研究発表に提出しようという話がまとまり、急きょロケーションに出かけることになった。当時学校行事でロケに出かけることなど夢のような話であった。担当してくださった愛知県弥富町にある先生のお宅が、400年も続く旧家で、建物や道具、衣裳などすべてが本物で、その上、朝日新聞のカメラマンであるお兄さんが撮影してくださるという、この上ない恵まれた条件でロケが行われた。

♪安寿こいしやホーヤレホー 厨子王こいしやホーヤレホー 父母おわす里いずこ 逢いたや見たやホーヤレホー♪

先生が作詞作曲してくださったこの歌を、菜の花が一面に咲いている野道を歩きながらみんなで歌った。

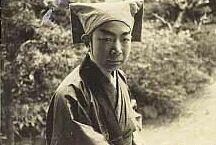

中学2年の春休みに愛知県弥富町の旧家(服部家)で撮影した「安寿と厨子王」のロケ写真の一部です。 出演者は全員中学生。

最近わかったことだが、先生の家(服部家)は天正4年(1576)に建築され、苗字帯刀が許された代々大庄屋を勤めたという由緒ある家で、昭和49年に国の重要文化財に指定されている。13代目当主を受け継がれた先生は、この家を守りながら文化活動に役立てたいと、フルートの演奏会や生花・茶道教室、古文書講座開設など多彩にわたって地域kの人たちに奉仕されている。

最近わかったことだが、先生の家(服部家)は天正4年(1576)に建築され、苗字帯刀が許された代々大庄屋を勤めたという由緒ある家で、昭和49年に国の重要文化財に指定されている。13代目当主を受け継がれた先生は、この家を守りながら文化活動に役立てたいと、フルートの演奏会や生花・茶道教室、古文書講座開設など多彩にわたって地域kの人たちに奉仕されている。

昨年、あることがきっかけで、45年ぶりにお元気な先生と電話でお話することができた。まるでタイムスリップしたようで、あの楽しかった中学時代ロケに行った思い出が一気によみがえった。

小さい頃どもりで悩んでいた私が、思ってもみない映画のヒロインという幸運がその後の人生に大きく影響し、現在の自分につながっていると思う。人間は何か一つ大きな自身を持つと、いろんなことに良い結果をもたらし、前向きに生きようとする勇気さえ湧いてくる。

この「安寿と厨子王」の劇にはもうひとつの忘れられない思い出がある。数年後、相手役の厨子王を演じたN君との悲しい別れが待っていた。いつも学年トップの秀才N君とは同じクラスであり、仲間たちと担任の先生宅によく遊びに行った。彼は名門高校に進学し、その後防衛大学に入り、幹部候補生として将来が嘱望されていた。街角でマントをまとったりりしい彼に出会うと胸がときめき、お茶に誘われた時など天にも昇る心地であった。

その彼が冬のある日、北海道の地で命を絶ってしまったのである。「なぜ…?」という疑問が今もって私の胸にあるが、秀才だったが故に彼の悩みは深く、とことん自分を責めてしまったように思う。いつか笑って話し合える、共通の話題を持った彼を亡くしたことは、私にとっても大きなショックである。

長い人生の道程には、真っ暗なトンネルに入ってしまい不安が募ることもある。そんな時は、必ず明るい光が差し込む出口があることを信じ、「なんとかなるさ」と開き直った気持を持つことも時には大事である。確かに耐えていると何とかなっていくような気がする。

人との関わりの中で生きている私たちは、一生の間に数知れない多くの人々に出会う。人との出会いを大切にし、一度だけの人生をより豊に過ごしていきたいと常々思っている。