2回目はポスターも貼らず、自分達の子と近所の子を含め、十人足らずを対象に行なった。みんなとても静かで熱心に聞いてくれたが、やはり大勢の子どもを集めた方が楽しいということになり、またポスターを貼ってみんなから来てもらうことにした。

3回目から東京都出身の宮京子さんが仲間に入ってくださり、読み手の人数も増えたので、月に一回行なうことになった。私は前もって図書館に行き、選んだ本を皆さんに届ける役目を引き受けた。

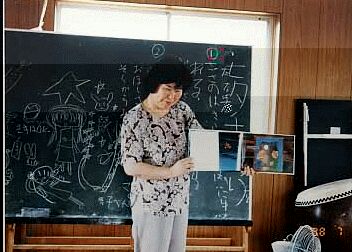

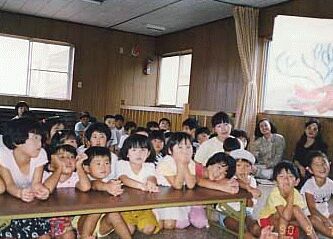

本選びは重要なポイントで、おとなの観点からではなく、いつも子どもの目線で選ばないと成功しない。子ども達を引きつけるために、遠目のきく大きな絵がある本や、おとぎばなし、民話も入れるよう心がけた。「しょうぼう自動車ジプタ」(福音館)や、当時初刊されたばかりの「アンパンマンとバイキンマン」(フレーベル館)花咲き山(岩崎書店)などに人気が集った。小さなひとみを輝かせながら絵本を見つめる大勢の子ども達を前に、私たちの胸も熱くなった。

やっと起動に乗りかかった12月、頼りにしていた今井まささんがご主人の転勤でお別れすることになった。『よみきかせ』をはじめるにあたり、とても力になってくれた彼女に心より感謝する。

翌年の4月、同町内の渡辺幸子さんが新しく加わってくださり、再び六人のメンバーとなった。そして今回より、忘れ去られていく童謡を伝えようと、始まる前に子ども達と一緒に歌うことにした。また、少しずつお金を出し合って、読み終わったときに飴玉をあげることを決めた。

7月の『よみきかせ』終了後には、手作り絵本を作ろうという話が持ち上がり、こぐま社発行の「わたしのワンピース」を参考にしてオリジナル絵本を作ることになった。「いろいろ構想を練った結果、貼り絵をベースにすることにし、海をテーマにあらすじを決め、みんなでお菓子の包み紙や色紙を持ち寄り、製作に取り掛った。主人公のウサギ、亀、小さな魚など思い思いに作って貼り、とってもかわいい絵本が2週間後に出来上がった。

本の完成を機に、私たち『よみきかせ』グループ6人の会に名前をつけることになった。当時子ども達に人気があったろくむしという遊びをヒントに『ろくむしの会』と命名した。

昭和54年、旭町公会堂で始めた絵本の『よみきかせ』が一年を過ぎ、「ろくむしの会」が誕生した。子育て真っ最中の母親六人が月一回集り、子どもたちの前で絵本を読む。会を重ねるごとに個性が引き出され、自分にあった本選びができるようになった。岡元さんは昔話や民話がお得意で、「昔あったてんがのー」と流ちょうな口調で語りかけ、子どもたちを引きつける。高橋さんは字のない「えんにち」の絵本を、会話を交えながら読んでいく。絵本をじっとみつめる子どもたちのひとみはいつも輝いていた。

56年9月、手作り絵本第二作目の計画が持ち上がった。こんどは小千谷の昔話を伝えようという意気込みで、古くから伝わる『おいよ』の話を題材にした絵本を作ることになった。計画したらすぐ実行!というのがこの会の良さで、翌日スケッチブックを持って車に分乗し、「おいよ」の舞台となった郡殿(こおりどん)の池に出かけた。

こんもりと茂った林の中に鳥居が見え、お堂のすぐ裏に池が広がっている。あたり一面夏草に覆われ、水ごけが浮かぶ池はあたかも蛇に飲まれた「おいよ」の魂が潜んでいるかのようであった。少し離れた小高い所に「おいよ」の碑が建てられ、周りには萩の花が一面に咲きこぼれている。ふと見ると、誰が供えたのか祠の上に蛇の大好物たまごが10個パックに入ったままになっていた。

みんなが思い思いのスケッチをし、その足で「おいよ」の話を聞くために、小千谷市公民館長五十嵐秀太郎氏を訪ねた。「おいよ」にまつわる話はいくつかあり、内容が少しずつ異なっていることを聞き、その中で一番知られている話を取り上げることにした。旭町公会堂に戻り、大筋とこの土地のことばで作ることに決めた。そこで、この近辺で生まれ育った高橋初代さん、渡辺幸子さん、岡元雅子さん、酒井あつ子さんの4人が中心になって話し合ったが、少しずつニュアンスが異なり、一つの言葉を決めるにも大騒ぎ。やっと大筋のレイアウトと内容が定まり、次のような作業工程で進めることになった。

① 筋書きは同じにするが、下絵を岡元さんが描き、それをもとに一人一人が自由に色塗りや文字を書き込み、一冊ずつ自分の本に仕上げる。

②材料費として一人千円出し合い、サインペン20本、和紙100枚、水彩絵の具など購入する。

準備が整い、いよいよ製作に当たったが、何分初めてのことなので要領が分からず、小千谷高校で手作り絵本の指導をしていた須田典子さんからアドバイスしていただいた。

一ヵ月後、個性溢れる六人六様の本ができ、最後に宮京子さんが筆で「おいよ」とみんなの表紙に書き込み、世界に一冊ずつしかない立派な絵本が出来上がった。

絵本作りで気を良くし、次は梶山俊夫作「こんこんさまどこさいった」の民話を題材に、ペープサートによる人形劇をすることにした。ボール紙でキツネや女の子を作り、台の上であやつる人形劇は大受けで、セリフにも力が入った。丁度その時図書館で開催された「子どもとしょかんお楽しみ大会」にもお呼びが掛かり、六人が力を合わせ一生懸命演じた。

61年10月、酒井あつ子さんが引っ越したあとかわって江尻美枝が新しく仲間に入ってくださった。彼女は私たちより一回り先輩ではあったが、とても若々しく、知的な感覚で新風を吹き込んでくれた。

『よみきかせ』が終わってから、お菓子やお惣菜を持ち寄り、お茶飲みするのが何よりも楽しいひとときで、おしゃべりしているうちにいろいろなアイデアが浮かんだ。

ろくむしの仲間(木野本銈子 高橋初代 宮京子 岡元雅子 渡辺幸子 江尻美枝)

と高野さん・小宮山さん

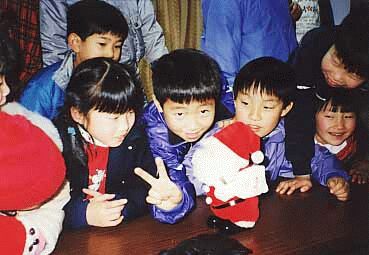

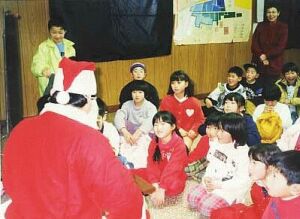

会をより充実させるために、「子どもの日」と「クリスマス」にアニメ映画を見せて、子どもたちと一緒にゲームをし、遊ぶことを計画。早速市の教育センターからフィルムや映写機を借りる準備を始めた。そして今日は「クリスマスおたのしみ会」。朝からみんなが公会堂に集合し、プレゼントづくりや部屋の飾り付け、サンタクロースの衣裳を借りに行くなど忙しい。

ポスターを見てやって来た子どもたちが、早くから公会堂を埋め尽くし、座布団を投げ合ったりして、二階が落ちないかと思うほどの賑やかさ。今日の出し物は映画のほか、ろくむしによる「白雪姫」の劇があり、本物の衣裳とメーキャップをつけての出演である。

開演後、みんなで「あわてんぼうのサンタクロース」を歌い、次に小見山さんから映画を見せていただく。スクリーンいっぱいに映し出されるアニメを見て、子どもたちは手を叩いて大喜び。「白雪姫」も大成功。いよいよクライマックス、サンタクロースの登場。

『サンタさーん』と呼ぶ子どもたちの声が響きわたる。ジングルベルの音に合わせ、プレゼントの入った大きな袋を背負ったサンタが現れると、もう公会堂は大騒ぎ。お菓子やおもちゃの入ったプレゼントを手に、嬉しそうに帰る子どもたちを見送ると、あたりは薄暗くなり雪がちらちら舞ってくる。

「この日が一番楽しみ」と言って、遠くからも来てくれる子どもたちに励まされ、欠かすことなく毎年続けてきた。

昭和62年、国鉄の民営化が始まると同時に、旭町公会堂の近くにあったアパートの住人がいなくなり、今まで空地で遊んでいた子どもたちの姿が、めっきり少なくなってしまった。

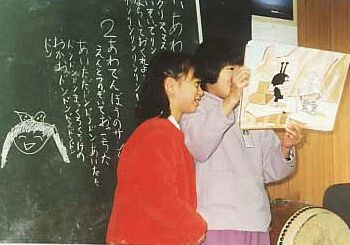

「クリスマスおたのしみ会」は一番人気があり、一時は公会堂の二階が抜け落ちるのではないかと心配したほど子供たちが集った。いつものようにアニメ映画を見終わって、絵本を読もうとすると、とつぜん「おばさん、わたしたちにも読ませて」と二人の女の子が前に出てきた。今まで出合わなかった場面に私達はびっくり。「すごーい!」と言って絵本を手渡した。

二人がたのしそうに読み始め、その絵本をじっとみつめる子どもたちの姿を目の当たりにし、もの感性はとても素直で、絵本のこころを読み取る力は大人よりもはるかに大きい事を思い知らされる。

(この日集った子ども88人)

『よみきかせ』を始めた頃からの常連で、いつもチョロチョロして、座布団投げ合って騒いでいたヒロシ君がある日

「おい、おまえ達しずかにしろ!」と言って、ふざけあっている小さな子ども達を叱りつけた。あのヒロシ君がずいぶんおとなになったものだと、私たちは顔を見合わせ思わず笑ってしまった。すっかり成長し、私たちの手助けをしてくれるヒロシ君に、手作りの感謝状をあげることになった。みんなの前で感謝のことばを読み上げると、緊張した面持ちで直立不動で立っていた。そのヒロシ君も成人して、今では立派な社会人となり、二十年の歳月が夢のように思われる。

秋の台風シーズンのことだった。いつものようにポスターを貼ったが、その日は午後から雨風か強くなり、とても子どもたちが集れる状態ではなかった。こんな日はだれも来ないと勝手に思い込み、取りやめてしまったが、なんとなく気になって公会堂へ見に行った。案の定、愛ちゃんがひとりずぶぬれになって軒下で待っていて「おばさん、よみきかせまだ」と言う。こんなにまで楽しみにして来てくれる子どもたちがいることを、忘れてしまった自分たちがとても恥ずかしかった。

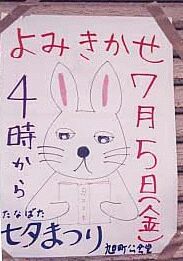

少しマンネリ化になってきた『よみきかせ』に、「七夕まつりお楽しみ会」を年中行事に取り入れることにした。

高橋初代さんの庭から、天井に届くほどの大きな笹竹を切って公会堂に運び、柱に結わいつけ、色紙で作った短冊と鉛筆をたくさん用意し、子どもたちを待った。ポスターを大勢やってきて、願いごとを短冊に書き、折鶴などと一緒に笹に結びつけ、立派な七夕かざりが出来上がった。(集った子ども61人)

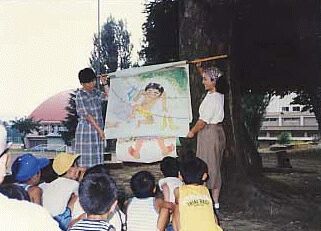

昭和63年の夏休み、東小千谷小学校の校庭にある大ケヤキの下にコザを敷き、図書館から借りた大型かみしばい「せんたくかあちゃん」を、ろくむしの仲間全員で行なった。途中晴れていた空が急に曇って、雨パラつき始めたが、大ケヤキが傘になってくれたので、濡れずに最後まですることが出来た。(集った子ども45人)

昭和54年から通算180回にわたって楽しい行事を考えながら、子どもたちといっしょに続けてきた絵本の『よみきかせ』は、地域の子どもたちの成長過程に、どんな影響を及ぼしたであろうか。

20年を振り返ってみると、塾通いや、テレビゲームの普及で外に出る子がいなく、自転車で子どもたちを集め回ったこと。「クリスマス会」や、「子どもの日」のプレゼントを、みんなで工夫して作ったこと。絵本を読みながら、子どもたちと泣いたり笑ったりしたこと。子どもたちが帰ったあと、お菓子やお漬物を持ち寄っていろいろ語り合ったことなど、数え切れない楽しかった思い出が走馬灯のように浮かび上がってくる。

これらの日々を渡辺幸子さん、宮京子さん、岡元雅子さん、高橋初代さん、江尻美枝さんたちと一緒に、事故もなく元気に過ごせたことが何よりもうれしい。

まで。

まで。